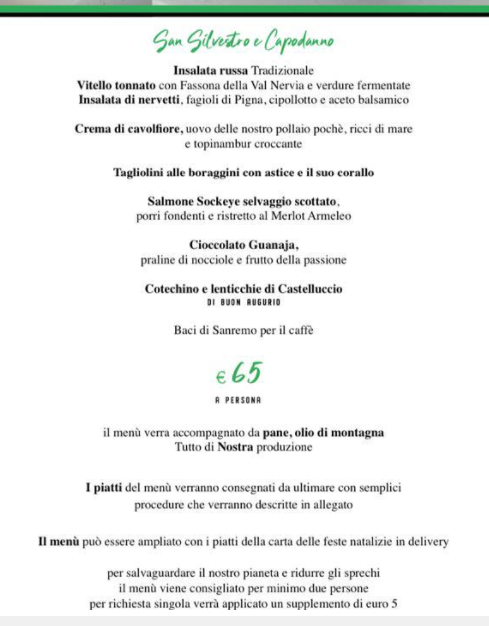

Sanremo: Ecco le belle proposte di Paolo e Barbara, dal 30 dicembre al 1° gennaio:

Un vino prodotto a …. 2200 metri di altezza: incredibile ma vero !

Raccolgono l’uva a mano ai piedi delle colline pedemontane dell’Himalaya, ad un’altitudine di oltre 2.200 metri, canticchiando una canzone tradizionale. In questo vigneto situato alle porte del Tibet, l’obiettivo è chiaro: dare finalmente alla Cina un nettare di fama mondiale. In un paese ancora poco reputato per la qualità del suo vino, il giante francese […]

La Francia a Torino: 8 luoghi per scoprire gastronomia e cultura d’Oltralpe

Il capoluogo piemontese si trova a poco più di un’ora di auto dal confine francese. Se però non potete viaggiare in questo momento e avete voglia di riassaggiare qualche prodotto tipico delle terre d’Oltraple, sarete felici di sapere che potrete farlo senza dovervi spostare dalla città. Aspettando ovviamente l’atteso viaggio, ecco i negozi francesi di Torino dove […]

fiere del TARTUFO: Non c’è solo Alba. In Piemonte sono ben 22 ! Bello scoprire anche altri territori!

L’ultima tendenza: l’uso sapiente delle muffe nella preparazione dei cibi: una nuova pietra filosofale …?

DA MALE ASSOLUTO A OPPORTUNITÀ. CONCENTRANO I SAPORI, RAGGIUNGONO L’UMAMI, CREANO NUOVE CONSISTENZE, SONO PROVOCATORIAMENTE SCENOGRAFICHE. LE MUFFE. C’è un servizio interessante sul seguente link https://www.gamberorosso.it/notizie/storie/la-cucina-dautore-punta-tutto-sulle-muffe/